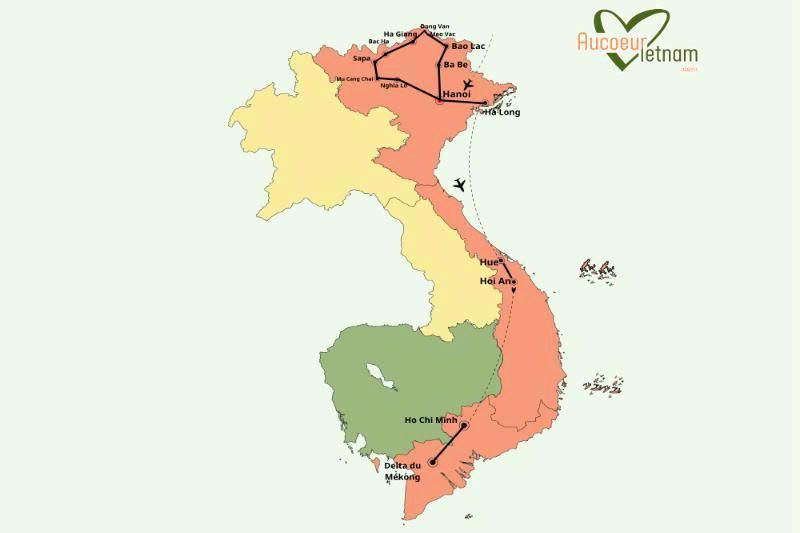

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans la plupart des statues de Bouddha, ses mains se trouvent toujours dans des positions si particulières ? Parfois levées, parfois directant le sol, d’autres fois jointes ou posées paisiblement dans son giron. S’agit-il simplement d’un geste décoratif, ou cache-t-il une signification plus profonde ?

En réalité, dans le bouddhisme vietnam, ces gestes sont appelés mudrās. Ils ne sont pas seulement des mouvements de la main, mais constituent un véritable « langage symbolique » du bouddhisme. Chaque mudrā véhicule un message et une signification spécifiques. Dans cet article, AucoeurVietnam vous invite à découvrir 7 mudrās emblématiques du bouddhisme.

Abhaya Mudrā – Geste de l’absence de crainte

Ce mudrā se manifeste par la main droite levée à hauteur de l’épaule, paume tournée vers l’extérieur et doigts tendus. La main gauche repose sur les genoux ou dans le giron, paume tournée vers le ciel, dans une posture de sérénité. Ce geste symbolise l’état du Bouddha après l’Éveil : affranchi de toute peur face aux épreuves, aux ennemis comme aux obstacles, et capable de transcender toutes les souffrances du monde terrestre.

Selon les récits dans le bouddhisme vietnam, le Bouddha aurait utilisé ce mudrā lorsqu’un éléphant furieux s’élança pour l’attaquer, et réussit à apaiser la situation par la seule force de sa compassion et de sa sérénité.

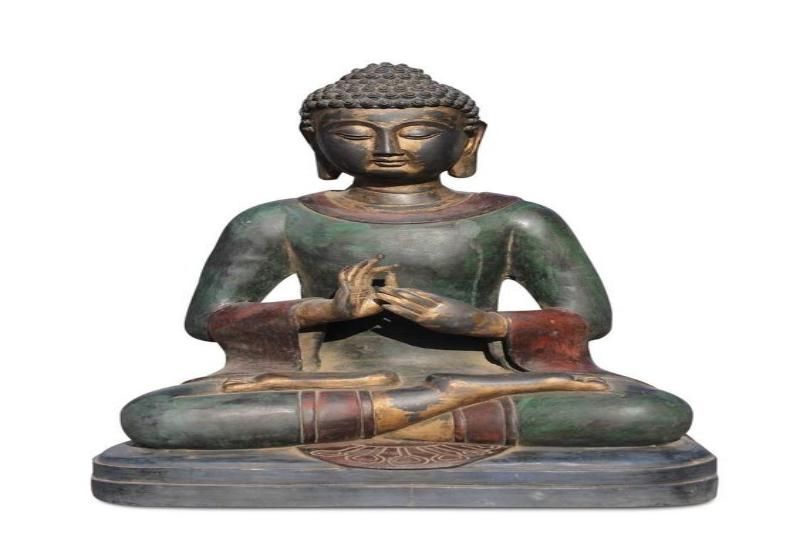

Dhyāna Mudrā – Geste de méditation ou de concentration

Dans les statues de Bouddha, la posture de méditation (Dhyāna Mudrā) est représentée avec les deux mains reposant dans le creux des genoux. La main droite est placée au-dessus de la main gauche, paumes tournées vers le ciel, tandis que les pouces se touchent délicatement, formant un petit triangle symbolique. Ce triangle représente la convergence de la sagesse, les paumes ouvertes signifient la réceptivité à la Loi pure, et la main droite au-dessus de la gauche indique la maîtrise des émotions et de l’esprit. Cette posture immobile et concentrée crée l’espace intérieur propice à la contemplation méditative. Si vous vous intéressez à la vie du Bouddha, ce mudrā est celui qu’il a utilisé lors de sa dernière méditation sous l’arbre de la Bodhi, au moment où il a atteint l’Éveil.

Lors des offices dans les pagodes au Vietnam, si l’on observe attentivement, on peut voir les fidèles assis en rangées, les mains placées selon ce mudra précis, les yeux baissés, écoutant le son des cloches et le rythme des sutras. Ils croient que dans la pratique de la méditation, ce geste aide les pratiquants à maintenir le calme intérieur, à se concentrer sur leur respiration et à libérer les inquiétudes et les pensées perturbatrices.

En plus, il n’est pas limité aux pagodes, de nombreux bouddhistes utilisent également ce mudra lorsqu’ils récitent des prières chez eux, créant ainsi une continuité entre la vie quotidienne et la dimension spirituelle. Pendant ces moments, ils choisissent toujours des vêtements respectueux : pantalons longs, manches longues, ou des tenues traditionnelles « lam » dans des couleurs sobres et harmonieuses comme le bleu ciel, le jaune pâle, le rose clair, des teintes emblématiques de la tradition bouddhiste.

Si vous souhaitez vivre une telle expérience lors de votre voyage, AucoeurVietnam propose des séjours spirituels et des retraites de méditation avec accompagnement francophone, adaptés aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants confirmés.

Varada Mudrā – Geste du don dans le bouddhisme vietnam

Le mudra Varada, également appelé le geste de la donation ou de la bienveillance dans le bouddhisme vietnam, est souvent représenté par la main droite ouverte, paume tournée vers l’extérieur et doigts pointant vers le bas. Ce geste exprime la générosité, le don spirituel et la compassion envers tous les êtres vivants. Pour la main gauche, nous allons le voir comme dans le photos.

Bien que souvent représenté dans des statues debout, le Varada apparaît également dans des postures assises. On peut observer ce geste non seulement chez le Bouddha , mais aussi chez bodhisattva de la compassion. Dans ces représentations, le mouvement des mains et la position des doigts traduisent directement la signification spirituelle : offrir la bénédiction, la protection et le soutien à tous les êtres qui cherchent refuge et guidance.

Lors des visites dans les temples bouddhistes vietnamiens, ce mudra est souvent visible dans les statues sur les autels principaux, dans les salles de méditation ou le long des couloirs. Il est facile de le reconnaître, tant dans les représentations de Sakyamuni que de bodhisattva, qui partagent le même geste symbolique de générosité et d’ouverture du cœur.

Le mudra Vitarka, également appelé « geste de l’enseignement », se distingue parfois difficilement du mudra Dharmachakra. La différence est subtile : dans le Vitarka, le Bouddha lève généralement une seule main (la droite), tandis que le Dharmachakra fait intervenir les deux mains, symbolisant la mise en mouvement de la roue du Dharma.

Le cercle formé par le pouce et l’index représente la perfection, la complétude et l’infini de l’enseignement bouddhique. Il suggère aussi que la sagesse naît du Dharma et que le Dharma s’enrichit sans cesse de la sagesse – un mouvement circulaire et éternel.

Ce mudra possède plusieurs variantes. La main peut être levée au niveau de l’épaule, de la poitrine ou plus bas, près de la taille. Chaque position porte une nuance : enseigner, dialoguer ou guider. Dans certaines statues au Vietnam, on retrouve même le Vitarka avec la main gauche posée sur la cuisse et la main droite en mudra, symbole de l’union entre la compassion (main gauche) et la sagesse (main droite).

Le Vitarka n’apparaît pas seulement dans les représentations du Bouddha Shakyamuni. On le retrouve aussi chez le bodhisattva Avalokiteshvara (Quan Âm). Dans la culture vietnamienne, ce geste exprime la volonté d’écouter, d’enseigner et d’ouvrir la voie à la compréhension spirituelle.

Il n’est pas rare d’observer, après avoir prié devant la statue de bodhisattva bodhisattva, que certains fidèles caressent la main de la personne devant eux, puis la portent sur leur propre tête. Selon la croyance spirituelle vietnamienne, ce geste symbolise la protection, la guidance et l’efficacité des prières exaucées. C’est une manière de recevoir l’énergie compatissante et la bénédiction du bodhisattva, tout en exprimant la conviction que la sincérité du cœur sera entendue et éclairera la vie quotidienne.

Aujourd’hui encore, le Vitarka mudra est utilisé dans certaines pratiques de méditation et de yoga, car il favorise la concentration, la clarté d’esprit et le raisonnement juste. Cela crée un lien intéressant entre la tradition bouddhique vietnamienne et les pratiques spirituelles modernes dans le monde.

>> Vietnam, la destination idéale pour un voyage de retraite de yoga

Patahattha Mudrā – Geste de la réception de l’aumône

Dans l’art bouddhique, le Patahattha Mudrā est représenté par les deux mains superposées, la main droite posée sur la main gauche, toutes deux tendues vers l’avant pour soutenir le bol d’aumône. Ce geste n’est pas seulement une posture méditative, il reflète également la vie quotidienne du Bouddha, accessible et humble.

Selon les écritures, la journée du Bouddha était divisée en cinq périodes : matin, midi, première veille, deuxième veille et dernière veille. Chaque matin, il partait avec son bol d’aumône pour recevoir la nourriture des personnes méritantes, tout en leur transmettant l’enseignement. Ce moment simple et proche du peuple a inspiré les artistes à créer des statues de Bouddha dans la posture de Patahattha Mudrā.

Le bol d’aumône symbolise la réception des dons par le Bouddha et sa vie quotidienne empreinte de simplicité et d’humilité. On retrouve ce geste dans les statues du Bouddha Śākyamuni dans les principaux sanctuaires, ainsi que dans des peintures et des sculptures illustrant sa vie, notamment les scènes de quête alimentaire. De plus, le bol d’aumône apparaît encore dans les rituels contemporains, rappelant aux fidèles l’importance de la gratitude, de l’humilité et de la connexion entre la vie quotidienne et l’enseignement du Dharma.

Ce mudrā évoque l’image d’un Bouddha vivant en harmonie avec la communauté, rappelant que la pratique spirituelle ne se sépare pas de la vie quotidienne et se manifeste à travers chaque geste, même le plus simple, porteur de sens.

Peut être vous ne savez pas: De nos jours, dans de nombreux temples, avant qu’un moine ne devienne abbé, il doit souvent traverser une longue période d’ascèse qui peut durer plus d’un an. Durant ce temps, il pratique la quête d’aumône avec son bol et marche pieds nus, comme signe de renoncement et de discipline spirituelle. Il arrive parfois, avec un peu de chance, que l’on croise ces moines sur le chemin. Dans ce cas, il est préférable de leur offrir de la nourriture végétarienne ou de l’eau plutôt que de l’argent, conformément à l’esprit du bouddhisme.

Bhumisparsha Mudrā – Geste de prise à témoin de la terre

Le Bouddha dans la posture du mudrā de la terre touchée est toujours représenté avec la main gauche placée à hauteur du ventre, paume tournée vers le haut, tandis que la main droite pointe vers la terre, doigts tendus et dos de la main tourné vers l’avant. Cette posture symbolise la foi inébranlable et la puissance de surmonter toute épreuve, montrant que l’éveil et la maîtrise de soi ne se limitent pas à la méditation intérieure, mais se concrétisent dans la réalité du monde.

L’action de poser la main sur la terre représente une connexion directe avec le réel, où la Terre devient témoin de l’engagement du Bouddha dans la pratique spirituelle. La main gauche maintient la sérénité méditative, tandis que la main droite touche le sol pour certifier et rendre visible la force intérieure et les mérites accumulés. Ce geste rappelle que l’éveil n’est pas abstrait : il se vit, se manifeste et s’éprouve dans la vie quotidienne, à travers les actions justes, la persévérance et la compassion.

Le terme Bhumisparsha signifie littéralement « toucher la terre pour témoigner ». Selon les textes et les commentaires bouddhistes, c’est à cet instant, sous l’arbre de la Bodhi, que le Bouddha a appelé la Terre à témoigner de son éveil et de ses mérites accumulés face à Mara, le Roi des Démons. Cette histoire symbolise que la réalisation spirituelle exige courage, discipline et engagement concret, et que la véritable illumination se reflète dans le quotidien.

Les statues du Bouddha en mudrā Bhumisparsha sont souvent placées au sanctuaire principal des temples, constituant un point central à la fois sacré et symboliquement puissant. Pour les fidèles et les visiteurs, elles invitent à la contemplation de la force intérieure, de la constance et de la discipline spirituelle, tout en rappelant que l’éveil se construit par la pratique, la vigilance et l’intégrité dans chaque geste de la vie.

Nos derniers mots,

Voyage sur mesure

Voyage sur mesure Voyage sur mesure

Voyage sur mesure Voyage sur mesure

Voyage sur mesure Voyage sur mesure

Voyage sur mesure